奇葩说:爸爸如果每周陪伴孩子低于12小时,就被取消爸爸称号?

最近有一期《奇葩说》,关注了一个会戳中忙碌父母们内心隐痛的话题:如果爸爸每周陪伴孩子低于12小时,就取消爸爸称号,你同意吗?

在这期节目中,我印象最深刻的,是颜如晶。

如晶现身说法,讲述了自己的父亲——一个忙着应酬、工作而无暇顾及孩子的父亲。

能看出来,因为缺少父亲的陪伴,已经26岁的如晶,其实心里装满了遗憾和辛酸。

她说接到这个辩题时,心想12个小时也太长了吧,因为在她和父亲的相处经历中,连一分钟的微信语音都不知道聊什么。

小时候父亲长期的缺席,导致她今天已经不知道该如何与父亲相处。

也因为这种缺席,父亲对女儿一点也不了解。女儿已经26岁,可这位父亲依然不知道自己的孩子想要什么,从国外带回的礼物,还是冰雪奇缘和小猪佩奇。

本该是在这世界上最熟悉最亲近的人,为什么互相之间会如此不了解?如晶的解释直接、到位,令人动容。

"孩子的人生是一部连续剧,从第一集到第20集,他会慢慢地变。如果你1到20岁你不看,你就永远都看不了了。"说这句话时,近镜头里高晓松眼眶红润,几乎要落泪。

父女之间,因为长期缺少陪伴,已经形成了难以弥补的隔阂。这种隔阂,对如晶的成长到底产生了多大的伤害,旁人很难去估量。

父母是孩子前半生唯一的观众,但许多孩子却是在等待陪伴的过程中懂得"落空"的感受。然而即便父亲长时间缺位,在孩子心中,父亲仍然不能替代。理由很简单:因为他是我最好的爸爸。

“隐形爸爸”的真相

心理学的研究表明,父母的陪伴,最大的意义就是给孩子带来稳定的安全感和感受爱的能力。

没有父母的陪伴,孩子内心安全感的缺失,可能会伴随一辈子。

心理学家阿德勒在其经典著作《自卑与超越》中提到,童年里缺乏父母陪伴,会对孩子的情感观造成严重的破坏性影响。

比如,父母缺席会造成孩子认为自己不值得爱,当孩子成人之后,这种影响则会让她怯懦于表达爱,以至于只能通过讨好的方式去寻求爱,在爱的世界里,永远卑微乞怜。

陪伴,是父母和孩子共享彼此人生的唯一方式,也是彼此成长的最好方式。

可惜的是,尽管谁都知道亲子陪伴的重要性,但无奈的现实是,许多家长就是忙到抽不出时间。

2017年底,南方周末、零点有数、新浪微博等几个机构共同发布了一份《2017中国家庭亲子陪伴白皮书》。

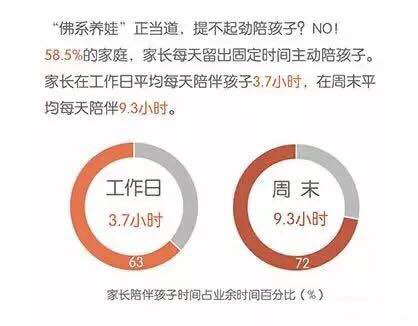

根据对2000个家庭的调查,这份白皮书显示:工作日期间,中国家长平均每天亲子陪伴时间为 3.7 小时,周末则能达到 9.3 小时,分别占据个人可支配时间的 63%与72%。

但这是指父母两个人加起来的陪伴时间。

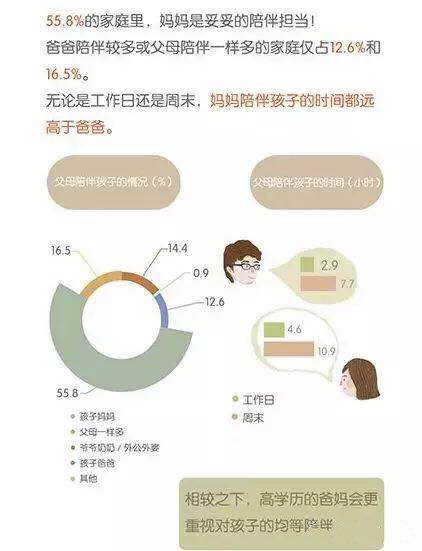

其实,55.8%的家庭中,日常陪伴孩子的都是母亲,父亲在工作日平均陪伴时间为 2.9小时,在周末为7.7小时,远低于母亲的4.6小时与10.9小时。

所以,生活中,“隐形爸爸”非常普遍。

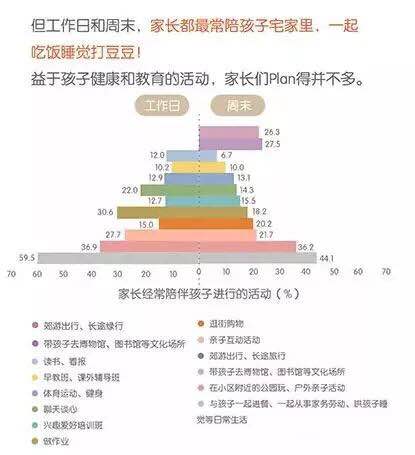

而且更糟糕的是,就算陪在孩子身边,许多所谓的陪伴也是流于形式,并没有全情投入。

这个调查显示,在陪伴孩子的过程中,47.6%的家长会“兼职”做一些家务,38.4%的家长会经常“看朋友圈、刷微博”,49%的家长在陪伴时从不参与孩子正在做的事,而是选择旁观或忙自己的事。

在工作和陪伴孩子发生冲突时,有将近一半的家长会果断选择取消与孩子的约定,只有14.5%的家长会选择如期履约,许多人则会在两者之间犹豫。

《奇葩说》辩题“如果爸爸每周陪伴孩子低于12小时,就该被取消爸爸称号吗?”背后,折射的正是最真实的亲子陪伴现状。

最后节目有段采访,分别采访了几位父亲和孩子。

“不同意,因为爸爸是我的爸爸呀!”

“一点点不同意,爸爸整天很辛苦,太不容易了,那我也想给他煮几个火腿肠面”

当问到孩子:“心爱的玩具和爸爸选一个陪你一天,你选哪个?”孩子的回答都是“和爸爸玩。”当问到取消爸爸这个称号的时候,都是说“不要,爸爸最好的爸爸。”

父母的陪伴对于孩子来说都十分重要,多陪陪孩子。你们是他们前半生的唯一观众。